研究レポート

サバクトビバッタ

まさたか/助手研究員(12才)

- 絵を見る

- レポートを読む

みんなの声

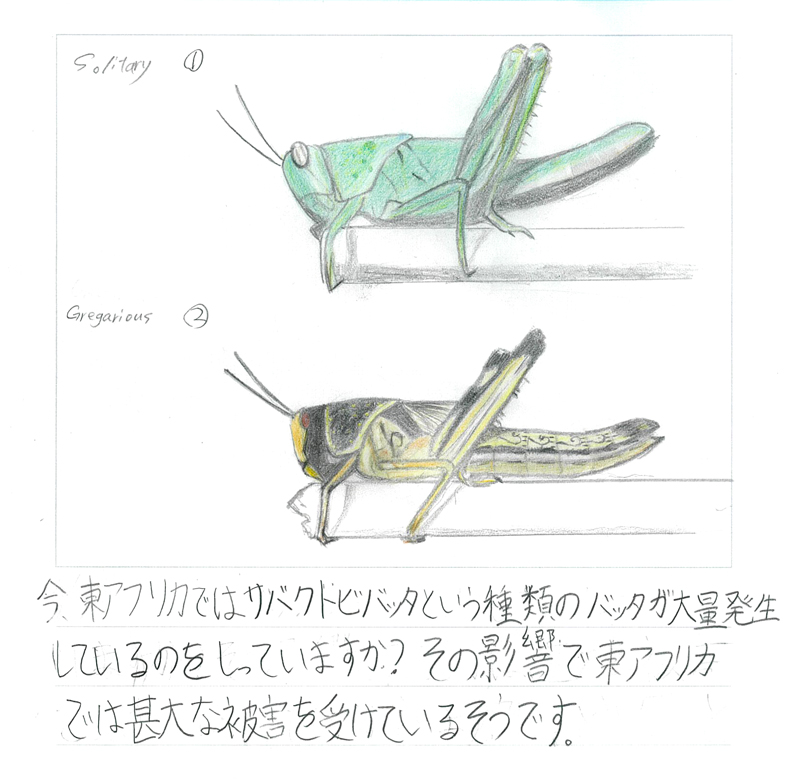

いとう先生この絵ははねがないから幼虫ですね。群生相になると黒くなって成虫が長いはねを持つようになる……不思議ですね。「バッタを倒しにアフリカへ」(前野ウルド浩太郎著・光文社)を読んだことがありますか?サバクトビバッタの研究に命がけで?挑んだ研究者の臨場感たっぷりのレポートで面白いです。 1986年には、鹿児島縣の馬毛島でトノサマバッタが超大発生して群生相化しました。その時のニュースを聞いて見に行きたかったのを今でも覚えています。

いとう先生この絵ははねがないから幼虫ですね。群生相になると黒くなって成虫が長いはねを持つようになる……不思議ですね。「バッタを倒しにアフリカへ」(前野ウルド浩太郎著・光文社)を読んだことがありますか?サバクトビバッタの研究に命がけで?挑んだ研究者の臨場感たっぷりのレポートで面白いです。 1986年には、鹿児島縣の馬毛島でトノサマバッタが超大発生して群生相化しました。その時のニュースを聞いて見に行きたかったのを今でも覚えています。 カニ蔵むちゃくちゃ絵がうまい! 丁寧すぎて愛を感じる。 ほんまに、好きなんやなー バッタもも喜んでるはず!

カニ蔵むちゃくちゃ絵がうまい! 丁寧すぎて愛を感じる。 ほんまに、好きなんやなー バッタもも喜んでるはず! ツッチーとのこ2000億匹って、どんな数なんだろう。日本の人口がだいたい1億人として、あわわわ、、、。どんな植物でも食べちゃうのかなぁ。見てみたいけど、映像だけにしたいかな。

ツッチーとのこ2000億匹って、どんな数なんだろう。日本の人口がだいたい1億人として、あわわわ、、、。どんな植物でも食べちゃうのかなぁ。見てみたいけど、映像だけにしたいかな。 はるか/助手まさたかくんの絵がものすごくリアルで上手だからびっくりしたよ。 サバクトビバッタが大量発生して空を埋め尽くした光景はすごそうだね。

はるか/助手まさたかくんの絵がものすごくリアルで上手だからびっくりしたよ。 サバクトビバッタが大量発生して空を埋め尽くした光景はすごそうだね。 しんのすけ/卒業生同じ種類のバッタが進化で色や形が変わるのが面白いね。 1000億~2000億匹のバッタが自分と同じ体積のエサを食べたらとてつもない被害になりそうだね。

しんのすけ/卒業生同じ種類のバッタが進化で色や形が変わるのが面白いね。 1000億~2000億匹のバッタが自分と同じ体積のエサを食べたらとてつもない被害になりそうだね。 まさたか/助手バッタの絵ですが、あれは姉が描いたものなのです。 絵の得意な姉が絵を描きたいと言ってきたので、描いてもらいましたm(._.)m みなさんに絵を褒めていただいて、姉が喜んでいました(๑>◡<๑)

まさたか/助手バッタの絵ですが、あれは姉が描いたものなのです。 絵の得意な姉が絵を描きたいと言ってきたので、描いてもらいましたm(._.)m みなさんに絵を褒めていただいて、姉が喜んでいました(๑>◡<๑) ゆうと/助手そんなにたくさんいるの!? 東アフリカへ行って見てみたいけど、ちょっと怖いかな。。。

ゆうと/助手そんなにたくさんいるの!? 東アフリカへ行って見てみたいけど、ちょっと怖いかな。。。